Triathlon-Training: Lebenselixier und Fundament!

Wer sich nach Literatur zum (Triathlon-) Training umsieht wird feststellen, dass der Fundus nahezu unendlich gross ist. Die Nachfrager sind zahlreich und zahlungswillig; entsprechend gross ist das Angebot. Und da sich letztendlich so viel Neues zur Trainingslehre auch nicht sagen lässt, wird das Anhebot immer differenzierter: "Triathlon-Training für Einsteiger", "Triathlon-Training für Ironmänner", "Triathlon-Training für Alleinerziehende". Ich bin sicher, ich würde mit etwas Mühe auch das für mich passende Buch "Triathlon-Training für Banker über 40" finden.

Ich sage das nur bedingt um mich lustig zu machen. Viele der Bücher sind ganz hervorragend. Mir geht es vielmehr darum deutlich zu machen, dass ich weder Sportmedizinern noch Sportwissenschaftlern Konkurrenz machen kann und möchte. Umgekehrt möchte ich zeigen, dass es mit einigen Grundkenntnissen durchaus möglich ist, das Training vernünftig zu planen. Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung der Theorie in die Praxis.

Am Ende dieser Seite können auch Sie sich Ihren Trainingsplan aufstellen.

Ein paar wissenschaftliche Grundlagen müssen sein

Eigentlich nur zwei wissenschaftliche Grundlagen bilden die Basis Ihres Trainings. Sie werden sie über die nächsten Jahren "begleiten", und sollen daher genauer erläutert werden:

- Anaerobe und aerobe Energiegewinnung

Prinzip der Superkompensation

Anaerobe und aerobe Energiegewinnung

Triathlon ist ein Ausdauersport. Dem stimmen Sie vermutlich zu. Was ist "Ausdauer" aber eigentlich? "Ausdauer" beschreibt nichts anderes als die Fähigkeit des Körpers, die Sauerstoffaufnahme

möglichst effektiv zu gestalten. Warum ist das notwendig, und wie funktioniert es?

Um seine Arbeit zu verrichten, benötigt der Muskel einen "Treibstoff", wie das Auto sein Benzin. Der Treibstoff des Muskels heisst "Adenosintriphosphat" (kurz: ATP). In der Muskelzelle selbst kann

nur eine ganz geringe Menge ATP vorgehalten werden (ca. 2 kcal), sodass der Muskel aus diesem Treibstoff nur einige Sekunden versorgt werden kann.

Es bedarf demnach anderer Energieträger. Dies sind Kohlehydrate und Fette:

- Kohlehydrate befinden sich zu einem kleinen Teil (bis max. 100 Gramm) in der Leber, überwiegend aber als Glykogen direkt in der Muskulatur. Bei einem durchtrainierten Menschen können bis zu 500 Gramm Glykogen in der Muskulatur gespeichert werden (ca. 2.000 kcal). Dieser Treibstoff reicht für bis zu 90 Minuten intensive Ausdauerleistungen.

- Fette befinden sich unter der Haut und -wie wir leidgeprüft wissen- auch im Bauchraum um die inneren Organe. Selbst bei schlanken Menschen beläuft sich die in den Fettdepots enthaltene Energie auf ca. das 30 bis 50-fache der "Glykogen-Energie". Dieser Treibstoff reicht somit für tagelange Ausdauerleistungen.

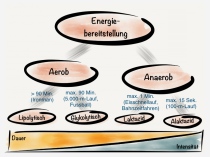

In welchem Maße welche Energiequelle angezapft wird, hängt davon ab, wie schnell, in welcher Intensität und -in geringerem Maße- wie lange dem Muskel Energie bereit gestellt werden muß. Man unterscheidet dabei zwei Hauptmechanismen der Energiebereitstellung (mit jeweils zwei Untermechanismen):

1) Aerobe Energiegewinnung

Unter aerober Energiegewinnung versteht man die Bildung von ATP unter Verbrauch von Sauerstoff. Sie erfolgt bei mässiger (langer) Belastung, solange den Muskeln regelmässig Sauerstoff zugeführt wird.

a) Kohlehydrate und b) Fette werden dabei vollständig verbrannt. Der Prozess kann so lange ausdauern, wie Kohlehydrate und Eiweiss vorhanden ist. Die muskulären Glykogenreserven sind bei intensiver

Belastung je nach Trainingszustand nach 60-90 Minuten erschöpft. Danach greift der Vorgang verstärkt auf die Fettreserven des Körpers zurück, wobei die Belastungsintensität deutlich nachlässt -

insbesondere dann, wenn nicht ausreichend Kohlehydrate nachgeführt werden. Geht aus dem gleichen Grund sogar der Glykogenspeicher der Leber zur Neige, so kommt es zu einem Abfall des

Blutzuckerspiegels, und ggf. Hypoglykämie - dem berühmt-gefürchteten "Hungerast", der einem Schwächeanfall gleicht.

2) Anaerobe Energiegewinnung

Eine anaerober Energiegewinnung erfolgt durch a) Spaltung des gespeicherten ATP oder b) durch den unvollständigen Abbau von Glukose unter Bildung von Laktat. Das Laktat führt zu Übersäuerung und

Leistungsabfall. Es entstehen dabei auch freie Radikale, die Krebs und Herzinfarkt hervorrufen können. Anaerobe Energiegewinnung erfolgt bei intensiver (kurzer) Belastung. Die Energie reicht max. für

1 Min., ist jedoch auch relativ rasch wiederhergestellt.

Grundsätzlich findet immer ein Nebeneinander der Mechanismen statt. Die Geschwindigkeit der Energiebereitstellung ("Energieflussrate") ist bei der anaerob-alkataziden Energiegewinnung am grössten und nimmt bis hin zur Fettverbrennung um jeweils die Hälfte ab (vgl. Grafik).

Ziel des Ausdauertrainings ist die Aerob-/Anaerob-Grenze zu verschieben

Die Aerob-/Anaerob-Grenze ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, und kann "verschoben" werden. Das ist das Ziel des Ausdauertrainings. Bei regelmässigem Training steigt das Lungenvolumen und die Herzleistung; die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität des Körpers steigt ebenfalls.

Eine exakte Bestimmung der Aerob-/Anaerob-Grenze kann nur durch einen Laktattest erfolgen. Für uns Amateure reicht entweder die Faustformel:

220 - Lebensalter = max. Herzfreuenz

Max. Herzfrequenz x 80% = Aerob-/Anaerob-Grenze

Die Faustformel zur Bestimmung der max. Herzfrequenz passt naturgemäss nur bedingt auf den Einzelnen, und führt bei mir zum Beispiel zu einem um 10 Schläge zu niedrigem Wert. Umgerechnet auf den Grenzwert sind dies 8 Schläge. Dramatisch ist das nicht, aber warum nicht besser machen, wenn es so einfach geht: Pulsuhr anlegen, locker 30 Minuten einlaufen, dann Tempo über 5 Minuten stetig steigern und in der letzten Minute auf dem höchstmöglichen Tempo ausführen. Pulsuhr ablesen, und Sie kennen Ihre max. Herzfrequenz, aus der Sie schon deutlich genauer Ihre Aerob-/Anaerob-Grenze nach o.g. Prinzip errechnen könnnen.

Noch genauer, dafür aber auch etwas aufwendiger, geht es mit dem sogenannten "Conconi-Test". Mit modernen Pulsuhren, wie zum Beispiel der Polar RS300, kann man den Test ebenfalls durchführen, und seine -dort "Own Zone" genannte- Grenzen bestimmen (maximale Herzfrequenz und maximale Sauerstoffaufnahme).

Intensitätsbereiche und ihr richtiger Einsatz

Ausgehend von der maximalen Herzfrequenz, lassen sich die individuellen Trainingsbereiche leicht errechnen. Üblich ist folgende Einteilung:

- Gesundheitsbereich: 50-60% der MHF. Ziel: Stärkung von Herz und Kreislauf. Geeignet für Anfänger.

Grundausdauer 1 (GA1): 60-70% der MHF. Ziel: Verbesserung der Fitness, maximale Fettverbrennung. - Grundausdauer 1.2 (GA1.2): 70-80% der MHF. Ziel: Steigerung der Ausdauer (aerobes Training)

- Grundausdauer 2 (GA2): 80-90% der MHF. Ziel: Leistungssteigerung.

- Wettkampfausdauer: 90-100% der MHF. Ziel: das letzte aus sich herausholen um doch noch die angestrebte Zielzeit zu erreichen. Sollte im Training nicht angewandt werden!

Prinzip der Superkompensation

Meine Definition von Training lautet "Dinge regelmässig in sich steigernder Intensität tun mit dem Ziel, die Leistung in diesen Dingen zu steigern". Basierend auf dieser Definition, können nicht nur

Muskeln trainiert werden, sondern nahezu alle Dinge des Privat- oder Berufsleben.

Dass Training funktioniert, liegt daran dass sich Körper und Geist den Bedingungen anpassen, die an sie gestellt werden. Verhaltenspsycholgisch würde man vermutlich eher von einer Ausweitung der

Komfortzone als von Training sprechen, das Prinzip bleibt aber das selbe.

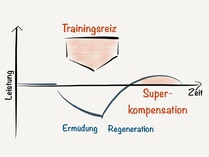

Das Prinzip der Superkompensation besagt nun, dass Training dann besonders wirkungsvoll ist, wenn Belastung und Entspannung sich abwechseln. Permanent neue, stärke Reize zu setzen ist demnach weniger effektiv als den Reizen eine gewisse Zeit der Regeneration folgen zu lassen. Aus der Regeneration geht der Körper dann mit mehr Ausdauer und stärkeren Muskeln hervor als vor dem Reiz.

Superkompensation setzt ein, wenn bei gleicher Intensität längere Dauer absolviert wird. Die Trainingsintensität wird dabei behutsam gesteigert, aber es bleibt immer der grösste Teil in GA1 und GA2.

Einige Stunden Training pro Woche werden Sie schon brauchen

Sie wissen inzwischen, dass effektives Ausdauertraining zu mehr als 80% im aeroben Bereich stattfindet, und dass eine effektive Leistungssteigerung durch Superkompensation entsteht. Diese

setzt wiederum Regeneration voraus. Einfacher ausgedrückt: Sie müssen das Training überwiegend ohne grosse Anstrengung durchführen, und Sie müssen trainingsfreie Tage in Ihr Training

einbauen, um wirkungsvoll zu trainieren. Dies gilt insbesondere nach starken Reizen.

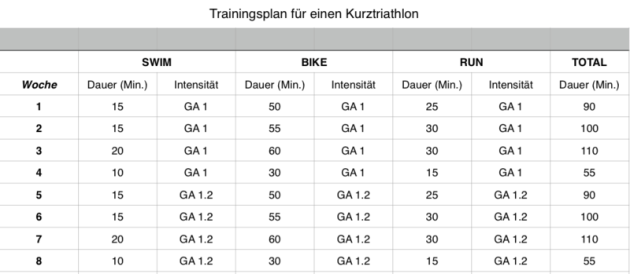

Sie werden erstaunt sein, aber mit diesen Erkenntnisse könnten Sie Ihren ersten Trainingsplan bereits fast erstellen. Was Ihnen noch fehlt, ist ein Gefühl dafür, wie lange Sie an den

einzelnen Trainingstagen aktiv sein "müssen". Die folgende Übersicht soll hierzu einen ganz groben Hinweis geben, wobei die Wochenangabe in Klammern angibt, über welchen Zeitraum das

Training in etwa erbracht werden muss, wenn Sie quasi "bei Null" starten:

- Volkstriathlon: ca. 1h30 / Woche (Zeitraum: 8 Wochen)

- Kurztriathlon: ca. 3h00 / Woche (Zeitraum: 8 Wochen)

- Half-Ironman: mind. 5h00 / Woche (Zeitraum: drei Monate)

- Ironman: mind. 9h00 / Woche (Zeitraum: drei Monate)

Die angegebenen Zeiten sind Durchschnittswerte und additiv zu verstehen. Wenn Sie dieses Programm konsequent durchziehen, werden Sie die jeweilige Distanz zumindest "finishen". Um Sieger zu werden

muß es erheblich mehr sein, und der Grundsatz "mehr geht immer" gilt auch hier - vorausgesetzt Sie regenerieren zwischendurch. Wenn Sie Spass an der Sache haben, werden Sie vermutlich

ohnehin weit mehr trainieren als die oben genannten Zeiten.

Von der Couch zum Ironman dauert es mindestens zwei Jahre

Sie sollten sich auch nicht dem Irrglauben hingeben, aus der reinen Addition der o.g. Zeiträume schliessen zu können, dass Sie in 10 Monaten von einer sportlichen "Null" zum Ironman werden.

Spätestens nach dem ersten Finishen der Kurzdistanz, müssen Sie ein paar Wettkämpfe dieser Art über einen Zeitraum von einigen Monaten absolvieren, bevor Sie die nächste Stufe in Angriff

nehmen können. Für einen Anfänger wären daher zwei Jahre bis zum Ironman schon sehr ambitioniert, und aus meiner Sicht ein falsch gestecktes Ziel. Eine Vision darf es dagegen gerne sein!

In diesem Sinne geben die Zeiten Hilfestellung für das "Ausschlußprinzip": wenn Sie keine fünf Trainingsstunden pro Woche einrichten können (oder wollen), dann sollten Sie die Ambition

einen Half-Ironman zu finishen, aufgeben. Das ist nicht schlimm, denn ein Kurztriathlon kann genauso viel Spass machen, es vermeidet aber jede Menge unnötigen Stress, sich darüber von

vornherein im Klaren zu sein.

Bloß kein Trainingsstress

Trainingsstress ist grundsätzlich etwas, das Sie vermeiden sollten, denn für Sie als Amateur dient der Sport ja gerade dazu, Stress aus dem Berufsalltag abzubauen. Sich mit dem Sport

neuen Stress zu schaffen, wäre völlig kontraproduktiv. Und dennoch besteht diese Gefahr.

Ein Trainingsplan hilft -Anfänger und Fortgeschrittenen gleichermassen- um sich dem gesteckten Ziel Triathlon-Finisher zu werden, systematisch und schrittweise zu nähern. Der Plan setzt

Trainingsimpulse, schafft Zeit für Regeneration und gibt Sicherheit.

Der Trainingsplan verleitet aber auch dazu, sich stur nach ihm zu richten. Das wäre jedoch falsch. Der konkrete Trainingsplan muss zu Ihrem Leben passen bzw. an dieses angepasst werden - nicht

umgekehrt. Die deutsche Triathlon-Ikone Lothar Leder sagt in seinem Buch "Triathlon - Einstieg, Training, Praxis", dass er seinen Trainingsplan häufig erst rückwirkend gemacht hat. Für mich wäre

das nichts. Mich beruhigt es genau zu wissen, welches Training ich optimalerweise wann absolvieren sollte. Hierauf basierend, passe ich den Plan gedanklich an die konkreten Gegebenheiten der

Arbeitswoche an, um kurzfristig -falls notwendig- nochmals zu improvisieren.

Niemals sollten Sie das Gefühl haben, eine ausgefallene Trainingseinheit "nachholen" zu müssen. Im Training z.B. für einen Half-Ironman werden Sie ca. 60 Trainingseinheiten absolvieren, für

einen Ironman sogar ca. 130. Wenn hiervon eine oder auch drei fehlen, wird sich das im Ergebnis nicht bemerkbar machen.

So erstellen Sie Ihren ersten Trainingsplan

Es erscheint trivial, muß aber dennoch erwähnt werden: über den Trainingszyklus sollte jede Sporart in etwa in der Menge trainiert werden, die ihrem Anteil im Wettkampf entspricht. Und jede Sportart sollte mind. einmal pro Woche trainiert werden. Ferner nimmt mit steigendem Fitnesszustand die Zahl der Regenerationstage ab. Während es beim Training zum Sprinttriathlon durchaus drei bis vier Tage sein dürfen, sind es beim Kurztriathlon nur noch zwei bis drei, bei der Mitteldistanz ein bis zwei, und bei der Langdistanz sogar nur noch ein trainingsfreier Tag pro Woche.

Nun besitzen Sie alle Zutaten um Ihren ersten Trainingsplan zu erstellen. An einem Sprinttriathlon soll verdeutlicht werden, wie dieser entsteht.

- Bestimmung des Trainingsanteils von Swim, Bike, Run:

da sich die Relationen bei den verschiedenen Distanzen leicht verschieben, bräuchten wir eigentlich einen Sprinttriathlon als Benchmark. Da es davon aber keine professionellen Wettkämpfe und somit auch keine publizierten Zeiten gibt, nehmen wir uns die Siegzeit der letzten Olypmpischen Spiele: S17:04, B59:08, R29:07. Gesamt: 105:19. Daraus folgt: S16%, B56%, R28%. Je länger die Distanzen sind, desto weniger stark fällt das Schwimmen ins Gewicht (bis auf gut 10%), während das Laufen an Bedeutung gewinnt (ca. 35%-40%).

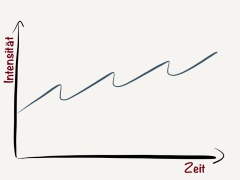

- Bestimmung der wöchentlichen Trainingsdauer im Trainingszyklus:

das System der Superkompensation wirkt im Trainingszyklus zweifach. Zum einen folgen Trainingsreizen innerhalb einer Trainingswoche Tage der Erholung, zum anderen steigern wir das Training über einen Zeitraum von drei Wochen, und lassen der dritten (Intensiv-) Woche eine Regenerationswoche folgen (vgl. Grafik "Grundprinzip der Trainingsplanung"). Ausgehend von der Normalwoche, die in unserem Beispiel 1h30 umfasst, trainieren wir in Woche Zwei 90 Minuten x 1.1 = 99 Minuten und in Woche Drei 90 Minuten x 1.2 = 108 Minuten. In der vierten (Regenerations-) Woche dagegen nur 90 x 0.6 = 54 Minuten.

- Bestimmung der Trainigsdauer je Disziplin / Woche:

- Normal: S90x16%=14,4; B90x56%=50,4; R90x28%=25,2

- Normal+: S99x16%=15,8; B99x56%=55,4; R99x28%=27,7

- Intensiv: S108x16%=17,3; B108x56%=60,5; R108x28%=30,2

- Relax: S54x16%=8,7; B54x56%=25,2; R54x28%=15,1.

- Umsetzung in Gesamt-, Monats-, Wochen- und Tagespläne unter Berücksichtigung von Regenerationstagen und Trainingsintensitäten. Der Wechsel zwischen GA1 und 2 kann dabei entweder in jede Trainingseinheit eingebaut werden oder aber in separaten Trainingseinheiten durchgeführt werden. Das Ergebnis als Gesamt-, Monats- und Wochenplan ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Geht es Ihnen nun wie mir noch vor ein paar Jahren? Fühlen Sie sich wohler damit, auf einen qualifizierten Trainingsplan von einem Dritten zurückzugreifen als Ihren eigenen Plan zu erstellen? Dann werden Sie hier fündig.

Einzeltrainings

Swim

Machen wir uns nichts vor. Schwimmtraining ist für die wenigsten Triathleten eine Herzensangelegenheit. Die Gründe sind vielfältig, und den meisten kann ich nur zustimmen:

- Wasser ist nass und kalt

- in den Neopren kommt man weder rein noch raus

- die Schwimmbrille drückt und beschlägt

- unsere Seen haben so gar nichts von der Bucht in Kailua-Kona mit ihrem kristallklarem warmen Wasser, weißem Sand, bunten Fischen und der Einladung auf dem Meeresgrund zu einem Kaffee. In Deutschland ist das Wasser trüb und dunkel.

- Indoor sieht man zwar etwas, aber Kachelnzählen ist auch nicht wirklich prickelnd. Und was da sonst noch so rumschwimmt ...

Meistens folgt dann noch das Argument, dass man mit der Schwimmtechnik nicht klar kommt; insbesondere das Atmen nicht klappt. Dieses letzte Argument zählt für mich, der DLRG sei Dank, nicht. Als Kind waren bei uns Schwimmen, Rhönrad und Fussball die Sportarten, aus denen man im Ort wählen konnte. Rhönrad war etwas für Mädels, also blieben Fussball und Schwimmen; weitaus mehr Schwimmen als mir lieb war. Das führte nach Ende dieser "Karriere" dazu, dass ich mehr als 20Jahre kein Schwimmbad mehr betreten habe - bis der Triathlon kam.

Heute proftiere ich von den unzähligen Bahnen, denn die Schwimmtechnik verlernt man nicht. Und gegenüber dem Laufen oder Radfahren hat die richtige Technik beim Schwimmen riesige Auswirkung auf das Ergebnis (bzw. darauf, ob man überhaupt das Ziel erreicht).

Die Kraultechnik schriftlich vermitteln zu wollen, kommt mir in etwa so sinnlos vor, wie per Fernkurs das Autofahren lernen zu wollen. Also unternehme ich den Versuch gar nicht. Der Videolehrgang der Zeitschrift "Fit for Fun" kann das viel besser. Dennoch würde ich echten Schwimmanfängern empfehlen, einige Stunden bei einem Schwimmlehrer zu absolvieren. Fitnesstudios bieten das als Teil des Gesamtpaketes häufig sogar kostenlos an.

Ansonsten gilt:

- Trainingseinheit in drei Etappen: Aufwärmen (normal schwimmen), Hauptteil (Intervalle unterschiedlicher Dauer und Intensitäten), Abwärmen (langsam ausschwimmen).

- Hauptteil: abwechselnd nur Beine einsetzen / nur Arme einsetzen / zwei Züge nur mit rechtem Arm / zwei Züge nur mit linkem Arm / Lagenschwimmen.

- Schwimmhilfen verwenden (wie im Lehrvideo) um gezielt die richtige Technik zu schärfen.

- Wettkampfdistanz nicht zu häufig am Stück schwimmen (vielleicht einmal monatlich).

- das Training in kurze Teilstrecken einteilen und Anreize setzen.

- Paddles nutzen um Kraftausdauer zu steigern.

Bike

Das Radtraining ist für mich im Frühjahr/Sommer ganz eindeutig die Lieblingsdisziplin. Man kann es prima in der Gruppe durchführen und bekommt aufgrund der längeren Distanzen auch landschaftlich

etwas geboten. Allerdings muß das Wetter mitspielen. Fahrradfahren bei 10 Grad Außentemperatur und Dauerregen ist sicherlich hilfreich um sich auf Extremsituationen im Wettkampf vorzubereiten, Spass

macht es aber nicht. Und die Verletzungsgefahr steigt.

Insofern empfehle ich das meiste Radtraining in der Zeit zwischen April und Oktober zu absolvieren - oder eben in den Wintermonaten im Rahmen eines Triathlon Camps auf Gran Canaria. Dass das

Rad im Sommer Priorität ggü. Schwimmen und Laufen hat, stellt kein Problem dar, da alle Muskeln trainiert werden, die man auch für die anderen Sportarten braucht.

In den Wintermonaten muß zumeist das Spinningrad im Studio als Trainingsgerät herhalten. Natürlich ist das mit der Strasse nicht vergleichbar, aber -im Gegensatz zum Schwimmen- spielt die Technik

beim Radfahren auch eine geringere Rolle, und die wichtige Grundlagenausdauer lässt sich auch prima im Studio holen. Was zählt, ist die Trainingsdauer und Intensität (=Herzfrequenz und

Trittfrequenz). Sie sollten dabei kleine Gänge fahren um die Knie zu schonen. Dass Spinningräder in der Regel keinen Tacho besitzen, muss Sie ebenfalls nicht stören. Die Geschwindigkeit

spielt beim Grundlagentraining keine Rolle.

Noch ein Wort zur Technik. Ja, sie spielt auf dem Rad eine geringere Rolle als beim Schwimmen, aber völlig ausblenden sollten Sie sie nicht. Es klingt banal, aber auch dass richtige

Auf- und Absteigen, das Bremsen, das Schalten, das Bergabfahren und das Kurvenfahren wollen trainiert sein. Auf Gran Canaria ergibt sich das Übrigens wie von selbst.

Run

Am Lauftraining gefällt mir, dass man es immer und überall, einfach durchführen kann. Die Laufschuhe passen in jedes Handgepäck, und somit gibt es auch auf Geschäftsreisen keine

Ausrede. Selbst in Städten, in denen man noch nie zuvor gewesen ist, muß man sich keine großen Gedanken um die Streckenführung machen. Im Zweifelsfall laufe ich einfach 5 km geradeaus und wieder

zurück.

Inhaltlich gilt: bei zunächst gleichbleibender Intensität Trainingsanreize durch längere Strecken schaffen, um die Leistung zu steigern. Je näher der Wettkampf kommt, desto näher sollten

Sie dann an der Wettkampfgeschwindigkeit trainieren. In technischer Hinsicht, sollte der Fokus darauf liegen, die richtige Balance zwischen Schrittlänge und -frequenz zu schaffen. Wie auf

dem Rad, so kann man nämlich auch beim Laufen das Tempo durch Verlängerung der Schrittlänge oder der Schrittfrequenz steigern. Intuitiv neigen wir dazu, bei Temposteigerung die

Schrittlänge zu vergrößern. Da das aber deutlich mehr Kraft kostet, sollte man im Training versuchen, die Schrittlänge in Richtung Frequenz zu beeinflussen. Ein

Extrembeispiel für eine zu große Schrittlänge ist der Ironman-Gewinner 2005, Faris al-Sultan, der sich selber darüber lustig macht (sonst würde ich auch nicht wagen, es hier überhaupt zu

erwähnen).

Ansonsten gilt: Kopf hoch und Augen geradeaus, um den Bewegungsapparat und die Atmung zu entlasten. Klingt einfach, aber schauen Sie mal bei einem Wettkampf an, wie viele Teilnehmer (selbst

Profis) das nicht beherzigen. Positivstes Beispiel in dieser Hinsicht bleibt für mich Lothar Leder. Einfach schön anzusehen. Auf die in Fachkreisen intensiv geführte Diksussion über die Vor- und

Nachteile des Vorderfuss- vs. Versenlaufens will ich an dieser Stelle nicht eingehen. "Alles Schmarren", wie Faris sagen würde.

Wichtig erscheint mir für die Trainingsplanung jedoch noch den "langen Lauf" zu erwähnen. Es gibt keine genaue Definition davon, mind. zwei Stunden sollten es aber sein. Alle 6-8 Wochen

sollten Sie einen langen Lauf in das Training einbauen, um Ihr Herz-Kreislaufsystem und den Bewegungsapparat daran zu gewöhnen.

Krafttraining

Krafttraining mache ich fast nie. Der Grund ist nicht nur, dass ich es als unendlich langweilig empfinde, sondern vielmehr dass für Triathleten die Kraftausdauer viel wichtiger

ist als Muskelpakete. Wenn überhaupt, sollten es leichte Übungen sein, die häufig wiederholt werden. Es reicht aber auch aus, das "Krafttraining" ins normale Training einzubauen,

z.B. durch kurze Anstiege beim Laufen, Bergfahren mit dem Rad oder eben Paddles beim Schwimmen.

Eine spezielle Ernährung ist nicht notwendig - hilft aber!

Wenn es um die Ernährung im Triathlon geht, sollte zunächst klar definiert werden, wovon wir sprechen.

- Ernährung ausserhalb von Training / Wettkampf

- Ernährung während Training/Wettkampf

Ohne groß nachzudenken, würde ich für mich in Anspruch nehmen, mich ausserhalb von Training oder Wettkampf völlig normal zu ernähren. Da darf es auch gerne mal ein Schnitzel und ein Bier sein. Wenn ich mir aber genauer vor Augen führe, welche Ernährung gesund ist (Gemüse, Pasta, Kartoffeln, mageres Fleisch, frischer Fisch, vollwertige Nahrung, pflanzliche Öle statt tierische Fette, ballastreiche Nahrungsmittel, Kohlenhydrate, (tierisches) Eiweiss, Vitamine, Isodrinks), dann stelle ich fest, dass vieles davon auf meinem regelmässigen Speiseplan steht, während ich viele der ungesünderen Lebensmittel meide (oxidierte Cholesterine, wie sie beim Braten und Grillen von Fleisch entstehen, (tierische) Fette, raffinierter Zucker, zusätzliches Salz). Insofern hat sich meine Ernährung ganz still und leise vielleicht doch von "ganz normal" zu "relativ gesund" entwickelt.

Im Wettkampf führt an Energy-Gels kaum ein Weg vorbei

Bei (Trainings-) Einheiten unter ca. 90 Minuten reicht es aus Isodrinks zu sich zu nehmen. Den "Treibstoff" für die Energiebereitstellung liefern die körpereigenen Glykogenspeicher. Im Wettkampf

(denn der wird in der Regel mehr als 90 Minuten dauern) und bei langen Trainingseinheiten ist dagegen eine besondere Ernährung notwendig. Hierzu gehört zum einen, schon vor der Belastung Kohlehydrate

zu sich zu nehmen (bis ca. 3 h davor), und zum anderen regelmäßig Energie nachzuladen. Besonders kohlehydratreich sind bekanntlich Bananen (25 g pro 100 g), weniger bekannt sind getrocknete Aprikosen

oder Datteln (sogar 60-70 g pro 100 g).

Während es im Training kein Problem darstellt, ein kurzes Päuschen zur Nahrungsaufnahme einzulegen, gelingt das im Wettkampf seltener (wir wollen doch professionell wirken). Auf dem Rad lassen sich Bananen (auf das Sattelrohr geklebt) noch ganz gut verzehren; ebenso Energieriegel. Spätestens beim Laufen werden Sie jedoch an Energiegels nicht vorbeikommen, da sie sich einfach leichter einnehmen und verdauen lassen.

Trinken bevor der Durst kommt

Ganz wichtig ist ausserdem die Flüssigkeitszufuhr. Das Prinzip, an das ich mich bis heute biblisch halte, lautet: trinken bevor der Durst kommt! Alle 30 min. sollten es 250-400 ml sein, denn bei

Flüssigkeitsmangel verdickt sich das Blut. Der Sauerstoff kann dann schlechter transportiert werden: die Herzfrequenz steigt.